„Tatort“ am Sonntag: Die Wiederholung „Weil sie böse sind“ zeigt, dass der „Tatort“ auch mal gut war

Die ARD wiederholt weiterhin fleißig „Tatorte“ während der Sommerpause und diese Woche ist der Fall „Weil sie böse sind“ aus 2010 an der Reihe. Und ob man es glaubt oder nicht: Der Fall aus Frankfurt ist ein richtig guter „Tatort“!

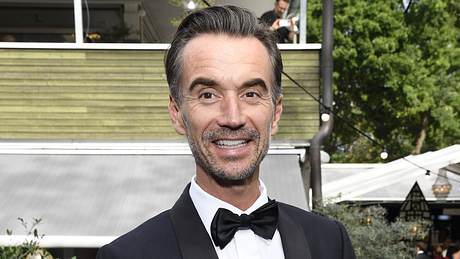

Diese Woche kann man sich über vieles beschweren, aber über den „Tatort“ nicht. Man wartet nicht nur mit einem namhaften Cast, sondern auch mit einer guten Geschichte auf. Aber warum ist der Kriminalfall aus Frankfurt mit Matthias Schweighöfer und Milan Peschel so gut?

„Weil wir böse sind“: Darum geht es in der „Tatort“-Wiederholung aus Frankfurt

Rolf Herken (Milan Peschel) wurde eine dringende Gehaltserhöhung abgeschlagen, die er benötigt, um seinem autistischen Sohn eine Therapie zu ermöglichen. Das führt dazu, dass Herken einen der Stifter, namentlich Reinhard Staupen (Markus Boysen) des „Förderprogramm für Kinder mit Entwicklungsstörung“ aufsucht, um ihn zu bitten, dass dieser seinen Sohn in das Programm aufnimmt. Doch das Gespräch verläuft unvorteilhaft und schlussendlich erschlägt Herken Staupen mit einem Morgenstern.

Am nächsten Morgen entdeckt Balthasar Staupen (Matthias Schweighöfer) seinen toten Vater und verwischt alle Spuren, die darauf hinweisen, dass Rolf Herken für den Tod seines Vaters verantwortlich war. Das macht den ganzen Fall für das Ermittlerduo Fritz Dellwo (Jörg Schüttauf) und Charlotte Sänger (Andrea Sawatzki) mehr als schwierig, denn neben einer unklaren Beweislage, wissen sie auch nicht, dass Balthasar Staupen Rolf Herken erpresst, damit dieser ihm hilft, den Rest des Staupen-Klans umzubringen. Und das alles, während Dellwo und Sänger um die Position ihres Vorgesetzten (Peter Lerchbaumer) buhlen.

Besser als die Polizei erlaubt: „Weil sie böse sind“ ist Pflichtprogramm

Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein „Tatort“ ohne Leiche eröffnet – man denke nur an „Rapunzel“ aus Zürich. Stattdessen erblickt man als Erstes ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau und jedem anderen „Tatort“ würde ich daraus einen Strick drehen, aber weil die Qualität in dem Fall aus Frankfurt stimmt, mutet das Zitat nicht einmal prätentiös an. Dazu kommt klassische Musik, die als Score durch die Eröffnung Milan Peschels als Totalversager (grandioses Casting übrigens) führt und schlussendlich Luftaufnahmen der Frankfurter Skyline. Diese paar Dinge sind schon mutiger als all das, was der „Tatort“ bisher in diesem Jahrzehnt gemacht hat. Und schwer zu glauben, aber das Lob geht noch weiter:

Selbstbewusstsein ist attraktiv: Das schienen auch Regisseur Florian Schwarz, sowie Drehbuchautor Michael Proehl zu wissen, die den Zuschauer und die Zuschauerin kontinuierlich am Ball halten. Denn die beiden verstehen die wichtigste Regel aller (modernen) „Tatorte“: Das Ermittlerduo ist vollends egal – das Einzige, was zählt, ist der Kriminalfall. Dellwo und Sänger dürfen hier zwar ermitteln und ihr Charisma ein bisschen strahlen lassen, doch die Geschichte rund um Staupen und Herken ist so konsequent und lückenlos, dass es einem egal wird, dass Dellwo und Sänger ermitteln – auch wenn der Nebenplot rundum die Beförderung und die damit einhergehenden Buhlereien Sängers und Dellwos nicht uninteressant ist. Aber genug von den beiden Kriminalkaspern … die wahren Stars sind zwei ganz andere Personen.

Matthias und Milan: Als der „Tatort“ noch große Namen hatte

Wer schon immer mal einen „Tatort“ sehen wollte, in dem Matthias Schweighöfer mehrfach verprügelt wird, sollte definitiv einschalten. Spaß beiseite: Milan Peschel und Matthias Schweighöfer tragen den Fall auf die komplette Laufzeit. Nicht nur man selbst, sondern auch alle anderen Charaktere, insbesondere Dellwo und Sänger, sind in ihrem Bann gefangen. Ein jeder und eine jede muss sich den beiden unterordnen. Das bedeutet aber nicht, dass andere Schauspieler und Schauspielerinnen nicht auch glänzen dürfen. Zum Beispiel Schauspieler und Synchronsprecher Daniel Zillmann, der hier einen filmaffinen Mann von der Spurensicherung spielt. Und auch die spätere Tatortkommissarin Adele Neuhauser (bekannt für die Ermittlungen in Wien) spielt hier eine moralisch ambivalente Unternehmerin. Ein absolutes Highlight ist aber Peter Davor als Mike Staupen. In einer Szene sagt Dellwo zu dem eher rebellischen Mann „Geduzt wird hier nicht. Wir sind hier nicht bei IKEA“. In einer anderen Szene sagt Mike Staupen „Ich höre erst auf, wenn ich dir meinen Namen in den Arsch geritzt habe“. Bitte mehr solcher Zeilen in einem „Tatort“ statt vergessenswertes Erziehungs-Blah-Blah.

Kaum zu glauben: Das Lob für „Weil sie böse sind“ geht weiter

Apropos, vergessenswertes Erziehungs-Blah-Blah: In den meisten „Tatorten“ ist es heutzutage so, dass es immer eine unsäglich plumpe Message gibt, die dem Publikum so lange reingehämmert wird, bis jeder und jede sie akzeptiert hat. Manchmal ist das noch erträglich und manchmal mutet man wie im Wiener-Fall „Wir sind nicht zu fassen“ ideologisch ekelhaft an. „Weil sie böse sind“ ist selten plump. Klar, das Frauenbild ist hier und dort noch nicht da, wo es heute ist, aber die Message lautet hier wenigstens nicht „Autismus gut, Kapitalismus schlecht“, sondern ist ambivalenter als das. Es geht vielmehr um das Brechen mit familiären Unarten und gleichzeitig generationsübergreifende Schuld.

Dazu kommt, dass man sich auch inszenatorisch nicht viel, aber immerhin mehr als heutzutage traut. Es gibt zum Beispiel einen Match Cut, der Pferde mit Dellwos Motorrad spiegelt. Ein anderer Shot filmt Dellwo durch den Schlitz eines Autofensters und hält die Einstellung, bis das Auto hinweggefahren ist. Weniger subtil, aber trotzdem cool: Nachdem Rolf Herken Reinhard Staupen umgebracht hat, klingelt sein Nachbar an der Tür, der auf seinen Sohn aufgepasst hat und überreicht ihm ein Spielzeugauto, das besagter Sohn vergessen hat – in Form eines Polizeiautos.

Zuletzt muss man sagen, dass es schön ist, dass es hier Musik gibt. Abgesehen von der eben erwähnten klassischen Musik, wird auch ein Bob Dylan-Song über eine Montage gelegt. Und so schön diese Musik klingen mag, gibt es doch ein paar tonale und Ton-Probleme.

Meckern auf hohem Niveau: Die kleinen Probleme des Frankfurter „Tatort“

Die besagten Tonprobleme fallen nicht wirklich ins Gesicht, sondern sind eher zufällig aufgefallen: In einer Szene gibt es einen sehr schlechten Fall der Nachvertonung zwischen Dellwo und einer Liebschaft von Balthasar Staupen. Ansonsten ist technisch aber alles einwandfrei.

Aber auch inhaltlich gibt es ein paar kleinere Probleme: Ich weiß zwar nicht viel über Autismus, aber das Thema wird hier sichtlich zu oberflächlich aufgearbeitet – gute Intentionen bezüglich der Aufklärung rundum das Thema sind trotzdem da. Dann gibt es eine Szene, in der Balthasar Staupen mit zwei Frauen vor Rolf Herkens Tür steht und sie als Ergotherapeutin und Putzhilfe vorstellt. In der nächsten Szene führen die Frauen, aber die jeweils andere Tätigkeit aus, als die, mit der sie vorgestellt wurden – vielleicht haben sie im Szenenwechsel aber auch eine schnelle Umschulung gemacht.

Dann gibt es da noch eine Szene, in der sich Schweighöfer neben Peschel setzt und sagt: „Das ist so ein schöner Ort für Kinder.“ Schnitt auf den hässlichsten Spielplatz Frankfurts.

Zuletzt finde ich es fragwürdig, ob Balthasar Staupen als ein sehr reiches Kind wirklich noch einen Röhrenfernseher in seinem Zimmer gehabt hätte – da sah die Realität im Jahr 2010 anders aus. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil …

„Weil sie böse sind“ – Das Phänomenen „Tatort“ wird durch diesen Krimi verständlicher

… niemand, der bei „Weil sie böse sind“ einschaltet, eine schlechte Zeit haben dürfte. Dieser Fall lässt jemanden wie mich, der meist nur die neueren Fälle zu Gesicht bekommt und generell außerhalb seines Berufs kaum Interesse am „Tatort“ hat, verstehen, warum diese Krimireihe den Namen genießt, den sie auch heute noch genießt. Es wäre nur schön, wenn man sich nicht nur kontinuierlich auf diesem Namen ausruhen würde. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich nach 1306 90-Minütern ebenfalls nicht wüsste, was ich noch erzählen könnte.

Aber genug mit der Kritik für den derzeitigen „Tatort“ und zurück zu dem Fall aus der Vergangenheit. „Weil sie böse sind“ ist ein konsequenter Fall, der ein sehr schönes Ende findet und sich erfrischend nicht nach einem „Tatort“ anfühlt – so wie die besten „Tatorte“. Es ist wirklich ironisch: Matthias Schweighöfer versucht der ganzen Welt mit seiner Netflix-Gurke „Brick“ (2025) zu zeigen, dass es auch gute Thriller aus Deutschland geben kann – während ein „Tatort“ aus 2010 mit deutlich weniger Budget deutlich besser ist.